工信部:《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准征求意见

为应对电动隐藏式车门把手新技术、新安全需求,进一步规范和提升车门把手安全性,筑牢汽车安全底线,按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》,工业和信息化部装备工业一司组织组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车车门把手安全技术要求》强制性国家标准的制订工作,已形成征求意见稿,现公开征求社会各界意见。

该文件规定了汽车车门把手的术语和定义、技术要求和试验方法,适用于M1类、N1类汽车和多用途货车的车门把手,其他车辆车门把手参照执行。该标准实施监督管理部门是中华人民共和国工业和信息化部、国家市场监督管理总局。该标准的制定,旨在提升汽车门把手的安全性能,持续推动我国汽车安全水平,服务和促进汽车被动安全技术发展,保障人民群众的生命安全。

该标准明确覆盖 M1类、N1类汽车及多用途货车,从四大维度构建安全防线:强制要求所有车门配备独立机械解锁装置,断电后需承受200牛顿拉力且30秒内可手动开启,备用电源需维持门锁供电至少3分钟;车门外把手操作空间不小于60mm×20mm×25mm,彻底解决隐藏式设计 “难识别、难操作” 问题;应急装置需粘贴3cm×5cm以上的 ISO 标准荧光橙色标识,夜间可视距离超20米;电动把手防夹力不得超过150牛顿,遇阻0.5秒内必须反向回弹。

标准技术要:一般要求

1、车门外把手

每个车门(不包括尾门)应配置具备机械释放功能的车门外把手,系统的设计应满足在锁止装置处于锁止状态时,发生不可逆约束装置展开或动力电池热事件等事故后,非碰撞侧车门应能在不借助工具的情况下,通过车门外把手开启车门。

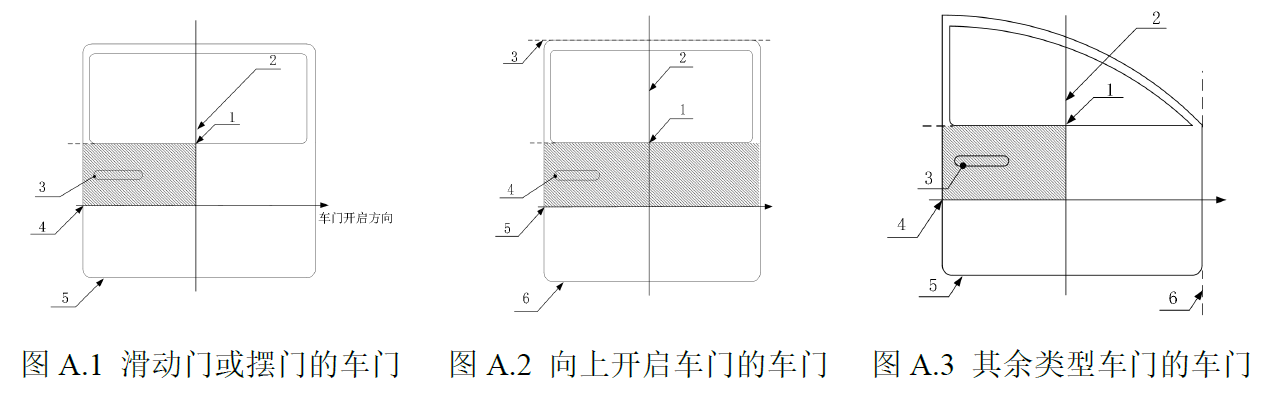

车门外把手应位于车门的阴影区之内或临近阴影区的车门或车门框架附近。滑动门或摆门阴影区位置如图A.1所示,向上旋转开启的车门阴影区位置如图A.2所示,其余类型的车门阴影区位置如图A.3所示。

每个车门的车门外把手在任意状态时,相对车身表面应具备手部操作空间,该操作空间应不小于60m×20mX25m。

说明:本文件针对汽车车门外把手的事故后功能、布置位置及手部操作空间,新增了相关要求,从而提升救援的便利性。

2、车门内把手

每个车门(不包括尾门)应配置具备机械释放功能的车门内把手,按下列规定的方法进行试验(试验车辆应处于正常运行状态,至少包括车身控制器、门锁控制器、锁止装置、车门内把手、相关线束及供电电源,各相关系统能够正常工作;车辆处于静止状态,锁止装置处于锁止状态,儿童保护系统处于非锁止状态,断开车门把手系统、门锁控制器、车身控制器等用电器的供电,不包含备用电源、超级电容等冗余供电系统;检查并记录车门开启情况),应能在不借助外部工具的情况下,通过具备机械释放功能的车门内把手释放门锁并开启车门。若装备电动式车门内把手应同时配备具有机械释放功能的车门内把手,作为机械应急车门内把手。

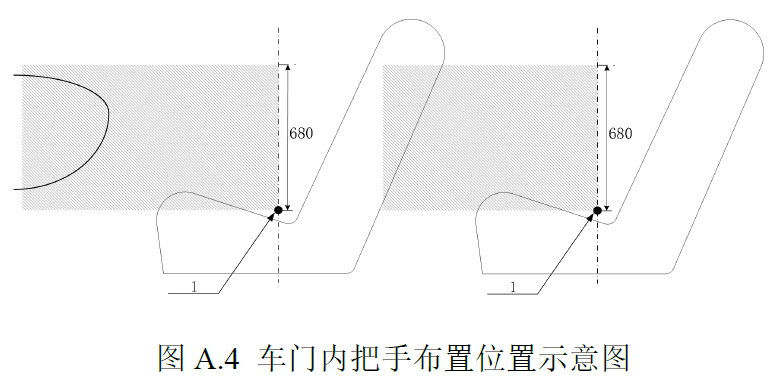

具备机械释放功能的车门内把手应易于车内乘员识别,并满足以下要求:车门内把手应位于无车内构件遮挡的位置,确保在乘员位置直观可见;安装在车门上或距车门不大于300mm的位置;安装在每个车门邻近的外侧座椅R点前方,且R点上方0m至680mm区域内,车门内把手布置示意图如图A.4所示;单个车门配置多个具备机械释放功能的车门内把手时,操作任一车门内把手应能直接开启车门。

说明:本文件针对汽车车门内把手的机械释放功能及布置位置新增了相关要求。

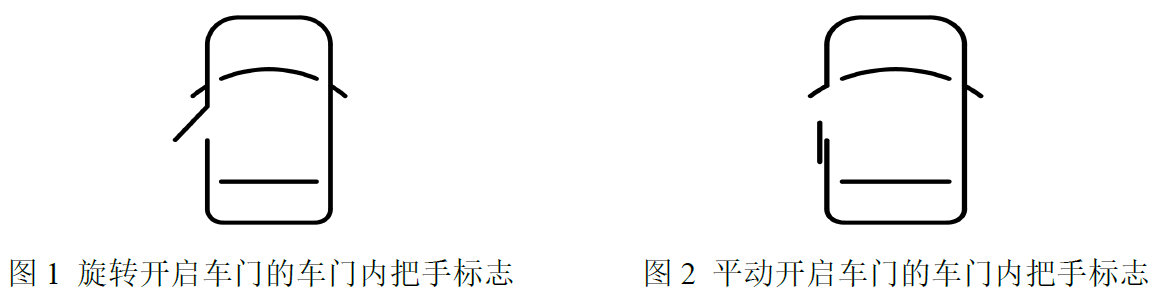

3、除直柄式与环式之外的机械式车门内把手,以及电动式车门内把手,应配置符合以下要求的提示标志。

提示标志为图1或图2所示的或镜像的图形,尺寸至少为10mm x 7mm;提示标志布置在无任何遮挡的位置,能够清晰表明车门内把手的位置;提示标志相对于底色易于识别且永久保持;提示标志确保夜间等阴暗情况清晰可见(包括但不限于背光、荧光、外部照明等方式);提示标志线条的粗细、间隙、图形的比例,弧线弧度、导角等细节可进行修改,修改时不改变标志的基本构成要素,不影响使用时的可辨认性,可附加文字描述。

除直柄式与环式之外的机械式车门内把手,在上述提示标志旁边应增加能表明开启方式的说明。

车辆产品使用说明书应包含车门把手的使用说明,至少包括以下内容:车门把手的位置及操作说明:特殊情况(与日常开门方式不同情形)下车门把手的使用方法。

说明:本文件针对车门把手提示标志、车辆使用说明书中关于车门把手的位置和使用方法新增了相关要求。